关键词

张亚贤、大秦之腔、水墨写意、秦腔戏曲、非遗保护、地域文化、

笔墨语言、程式符号

绪论:非遗视域下传统艺术的当代诠释

在当代艺术语境中,如何将非物质文化遗产的精神内涵与传统水墨的表现形式进行创造性融合,成为诸多艺术家探索的命题。长安画派当代著名画家、西安美术学院教授张亚贤先生的《大秦之腔》系列作品,以秦腔戏曲人物为载体,在笔墨语言、文化内涵与时代价值的维度上,实现了传统艺术形式的现代性突破。本研究以其《大秦之腔》中的旦角形象为具体对象,通过对作品的艺术形式分析、文化符号解码、创作语境考察及社会价值研判,揭示水墨语言与戏曲神韵在当代的互文关系,为非遗艺术的视觉化传播与传统水墨画的题材拓展提供理论参照。

秦腔作为中国戏曲活化石,以其高亢激越的声腔和程式化的表演,承载着三秦大地的文化基因。而水墨画的写意精神,强调以形写神、虚实相生,与戏曲艺术的虚拟性、抒情性具有天然的契合点。著名画家张亚贤教授长期扎根陕西本土文化,其创作既延续了长安画派关注地域文化的传统,又在水墨技法上融入了学院派的严谨训练,这使得《大秦之腔》在艺术表达上兼具民间艺术的质朴与文人画的雅致。

第一章 艺术形式:笔墨语言与戏曲造型的互构

1.1 工写兼融的笔墨系统

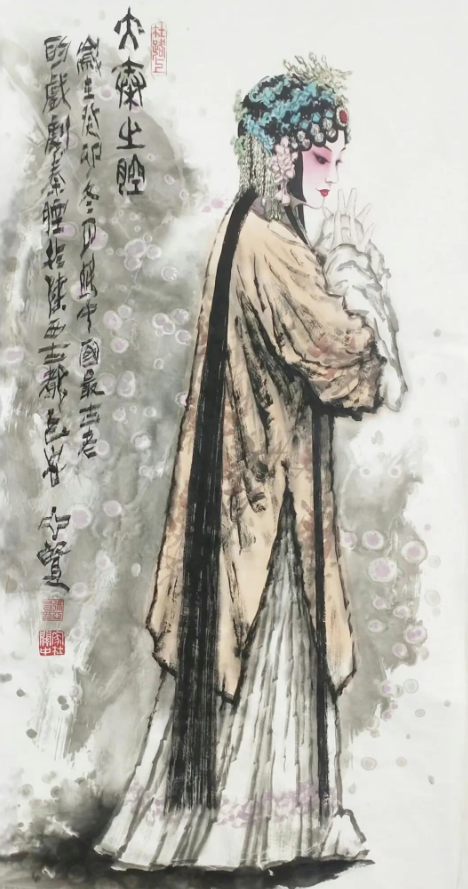

张亚贤先生在《大秦之腔》中构建了一套工写兼融的笔墨语言体系,实现了对秦腔旦角形象的多维塑造。在面部刻画上,画家采用近乎工笔的技法,细致描绘旦角的眉眼唇妆。低垂的凤眼以淡墨勾勒轮廓后晕染朱红,眼角的微妙上扬传递出戏曲人物的含蓄娇羞。朱砂点染的唇部形状饱满,与面部的粉白形成鲜明对比,精准还原了秦腔旦角俊扮的妆容程式。这种工笔式的细腻,与衣袍的写意性泼墨形成强烈视觉反差。

衣袍的处理体现了画家对水墨语言的精湛驾驭。以淡墨泼染的袍身,通过墨色的浓淡变化表现出丝绸的质感与垂坠感,其间以没骨法点染的红花图案,既丰富了画面层次,又呼应了戏曲服饰的装饰性特点。尤为精妙的是对水袖的刻画,画家以流畅的曲线勾勒出水袖的动态轮廓,再以淡墨晕染出其半透明的质感,使静态的画面中蕴含着戏曲表演的韵律感。

1.2 刚柔相济的线条语言

线条作为中国水墨画的核心造型元素,在《大秦之腔》中呈现出 刚柔相济的节奏变化。用于勾勒面部轮廓、头饰框架的线条,如眉骨的转折、头饰中花钿的边缘,多采用中锋用笔,线条挺劲有力,体现出骨法用笔的传统。而描绘衣袍褶皱、水袖动态的线条,则以侧锋行笔,笔锋的提按转折间展现出丝绸的飘逸质感,如行云流水描般灵动婉转。

这种线条的对比在头饰的表现上尤为突出。蓝绿色为主调的头饰以浓墨勾出花钿、珠翠的轮廓,线条短促而肯定,表现出金属与珠宝的坚硬质感。而头饰边缘垂下的珠串、流苏,则以细劲的游丝描表现,线条的轻细与灵动,模拟出珠串随风轻颤的动态。刚与柔、直与曲的线条交织,不仅塑造了人物形象的立体感,更强化了画面的节奏感。

1.3 虚实相生的构图策略

《大秦之腔》的构图遵循了传统水墨画虚实相生的原则,同时融入了戏曲舞台的空间意识。人物占据画面右侧的主体空间,呈侧身姿态,既展现了旦角的曼妙身姿,又为左侧的题款留出了视觉呼吸感。背景以淡墨点染,形成如舞台烟雾般的朦胧效果。这种虚写的处理既突出了人物主体,又营造出秦腔舞台台榭深幽的意境,暗合戏曲表演的虚拟性特征。

左侧的竖排行书题款“大秦之腔,岁在癸卯冬月写,中国最古老的戏剧秦腔,于陕西古都长安,亚贤”与朱印共同构成了画面的有机部分。书法字体的笔意与绘画的笔墨风格相协调,或行云流水,或笔力遒劲,与画面形成疏密对比。印章的红色则在色彩上与人物面部、头饰的红色元素相呼应,起到了平衡画面、丰富层次的作用,彰显了中国传统绘画诗书画印一体化的艺术特色。

第二章 文化内涵:戏曲符号与地域精神的隐喻

2.1 秦腔程式的视觉转译

秦腔作为中国最古老的戏曲剧种之一,其表演程式具有高度的符号化特征。张亚贤先生在《大秦之腔》中对这些程式进行了精准的视觉转译。画面中旦角的手势是秦腔表演中的经典兰花指。手指的微妙弯曲与指尖的相对,传递出戏曲人物的温婉与娇羞。这种手势程式是秦腔旦角表达情感的重要符号。头饰的描绘同样是对秦腔符号的忠实还原。蓝绿色的点翠头面、红色的宝石花钿、垂下的珠串流苏,这些元素不仅是戏曲服饰的装饰性符号,更暗示了人物的身份与性格。在秦腔传统中,头面的材质与颜色往往与角色的社会地位、情感状态相关联。画家对这些细节的刻画,体现了其对秦腔文化的深入理解。

2.2 黄土文化的精神投射

秦腔是黄土文化的活态载体。张亚贤教授的《大秦之腔》通过水墨语言投射出三秦大地的精神气质。画面中人物袍服的暖色调与厚重感,暗合了秦人质朴、坚韧的性格。背景淡墨中的点点粉紫,既似舞台烟雾,又可联想为黄土高原上绽放的野花。这种意象的叠加,将戏曲人物与地域景观融为一体。

题款中“中国最古老的戏剧秦腔”的表述,直接点明了作品的文化指向。画家以秦腔为媒介,实则是对黄土文化根脉的探寻与表达。在他的笔下,秦腔旦角不再是单纯的戏曲人物,而是成为陕西地域文化的视觉符号,承载着秦人对生活的热爱、对苦难的坚韧以及对美的执着追求。

2.3 道家美学的当代演绎

《大秦之腔》的创作暗含着道家虚实相生、天人合一的美学思想。水墨语言的虚(背景的淡墨、衣袍的泼染)与戏曲程式的实(面部的工笔、头饰的细节)形成辩证统一。这种虚实关系不仅是画面的形式处理,更是对道家宇宙观的视觉诠释。

戏曲艺术的虚拟性与水墨画的写意性在精神层面达到了高度契合。秦腔表演中,演员通过程式化动作虚拟出舞台场景(如以鞭代马),水墨画则通过笔墨的省略与留白引发观者的想象(如以淡墨代烟雾)。张亚贤先生将这两种艺术形式的共通性提炼出来,在画面中营造出 无景胜有景的意境。这种意境的营造正是对道家“大音希声,大象无形”美学理念的当代演绎。

第三章 创作语境:地域身份与时代使命的交织

3.1 画家的地域文化自觉

张亚贤,1951 年生于陕西富平,长期在西安美术学院任教。这种地域身份使其创作始终与陕西本土文化紧密相连。在一次采访中他曾表示:“咱就生活在关中,要反映眼睛看到的身边事情,反映身边好像很细小、很琐碎的事情。这就是生活,这就是艺术。”这种源于生活,高于生活的创作理念在《大秦之腔》中得到了充分体现。

作为长安画派的优秀传承者,张亚贤的创作延续了石鲁、刘文西等前辈关注陕西地域文化的传统,但又有所创新。他不满足于对地域文化的表层描绘,而是深入挖掘秦腔所承载的精神内涵,将其转化为水墨语言。这种地域文化自觉,使《大秦之腔》具有了深厚的文化根基与独特的艺术个性。

3.2 非遗保护的时代背景

21世纪以来,非物质文化遗产保护成为全球文化议题。秦腔作为国家级非物质文化遗产,其传承与创新也面临着时代挑战。张亚贤先生的《大秦之腔》系列创作,正是在这一背景下对非遗艺术进行的视觉化探索。与其他以秦腔为题材的艺术创作相比,张亚贤先生的作品更侧重于以水墨语言捕捉秦腔的神韵。他将秦腔的声腔、表演转化为笔墨的韵律与色彩的对比,使观者在视觉欣赏中感受到秦腔艺术的独特魅力笔墨艺术的高雅情致。这种转化不仅拓展了秦腔的传播渠道,更为非遗艺术的当代传承提供了新的可能。

3.3 学院派的技法支撑

作为西安美术学院的教授,张亚贤先生的创作兼具学院派的技法严谨与艺术家的个性表达。他在水墨技法上的深厚功底,使其能够自如地驾驭工写兼融的语言风格。而长期的教学与艺术实践,又使他对传统绘画理论有着系统的理解。这使得《大秦之腔》在艺术形式上既尊重传统,又不失创新。在创作《大秦之腔》时,张亚贤先生并非简单地对戏曲人物进行写实描绘,而是融入了自己对水墨语言的探索。例如,他对墨色层次的控制、对线条节奏的把握,都体现了学院派训练所形成的艺术素养。这种技法支撑,使他能够在传统与现代、写实与写意之间找到平衡,创作出具有独特艺术价值的作品。

第四章 时代价值:艺术创新与文化传播的双重维度

4.1 传统水墨的现代性突破

《大秦之腔》在传统水墨人物画的题材与语言上实现了双重突破。在题材上,作品将传统戏曲艺术引入文人画的表现范畴,打破了传统水墨画以山水、花鸟、文人高士为主的题材局限。在语言上,作品融合了工笔与写意、水墨与色彩,形成了一种新的视觉表达体系。

这种突破不仅丰富了水墨画的表现领域,更为传统水墨的现代转型提供了借鉴。张亚贤先生以秦腔为媒介,证明了传统水墨语言在表现当代文化题材时的可能性与生命力,为水墨艺术的创新发展开辟了新的路径。

4.2 非遗文化的视觉传播

在非遗保护的语境下,《大秦之腔》的创作具有重要的文化传播价值。作品以视觉艺术的形式,将秦腔的艺术特征、文化内涵传递给更广泛的受众,使那些不熟悉秦腔的观者也能通过画面感受到其独特魅力。这种视觉传播不仅是对秦腔艺术的推广,更是对陕西地域文化的宣传。画面中蕴含的秦腔程式、服饰符号、地域精神,构成了一个微型的文化综合体,观者在欣赏画作的同时,也在潜移默化中接受着大秦文化的熏陶。

4.3 艺术教育的实践启示

作为高校艺术教育工作者,张亚贤教授的创作实践为艺术教育提供了有益启示。他将地域文化资源转化为教学与创作的素材,实现了艺术创作与文化传承的有机结合。《大秦之腔》的创作过程,也可视为一次生动的艺术教学实践,展示了如何将传统技法与当代题材相结合,如何在创作中融入文化思考。这种教学与创作的互动,不仅提升了受众的艺术技能,更培养了他们的文化意识与创新精神。张亚贤先生的创作实践证明,艺术教育不应局限于技法传授,更应注重文化传承与创新能力的培养,而《大秦之腔》正是这种教育理念的生动体现。

结论:在传统与现代之间的文化守望

著名画家张亚贤的《大秦之腔》以其独特的艺术形式、深厚的文化内涵与鲜明的时代特征,成为当代水墨艺术与非遗文化融合的典范之作。作品不仅是对秦腔艺术的视觉诠释,更是对黄土文化精神的水墨守望;不仅是传统水墨语言的现代性探索,更是非遗文化当代传播的创新实践。在这幅作品中,我们看到了一位资深艺术家对地域文化的深情眷恋,对传统艺术的敬畏与创新,以及对时代使命的自觉担当。该作品启示我们,在全球化与现代化的浪潮中,传统艺术的传承与发展需要找到适合自身的路径,既要深入挖掘传统艺术的精神内涵,又要以当代的艺术语言进行创造性转化;既要尊重艺术的本体规律,又要关注社会的文化需求。

张亚贤教授《大秦之腔》的价值,不仅在于其艺术形式的创新,更在于它所传递的文化态度,在传统与现代的对话中,在本土与全球的互动中,坚守文化根脉,拥抱时代变化,以开放包容的姿态推动传统艺术的当代发展。这种态度,对于当下的艺术创作与文化建设,都具有重要的指导意义。

参考文献

[1] 徐复观。中国艺术精神 [M]. 上海:华东师范大学出版社,2001.

[2] 焦文彬。秦腔艺术论 [M]. 西安:陕西人民出版社,2008.

[3] 王文章。非物质文化遗产保护理论与实践 [M]. 北京:教育科学出版社,2008.

[4] 郎绍君。水墨人物画的发展与困境 [J]. 美术观察,2015 (03): 23-28.

[5] 张亚贤。水墨秦腔的写意追求 [J]. 西北美术,2020 (02): 45-48.

[6] 李心峰。非物质文化遗产保护的 “视觉化” 路径 [J]. 民族艺术,2018 (04): 56-63.

[7] 黄土画派研究院。黄土画派文献集 [M]. 西安:陕西人民美术出版社,2012.

[8] 王宁宇。陕西民间艺术的文化阐释 [M]. 北京:中国社会科学出版社,2016.

彭万璅

2025年11月4日星期二