山居有梦寻归处 ,心驻吉祥见本真

——访吉祥如意楼幸福小院传承人董雪静

在天津最北端的群山深处,藏着一个被称作“全国最美乡村”的小村庄——常州村。这里群峰环抱,溪水潺潺,空气里弥漫着草木清香,仿佛时光都慢了下来。在这片静谧的土地上,有一座四层小楼静静矗立,名为“吉祥如意楼”。楼前的院子里,清晨有老人打八段锦的身影,午后是邻里围坐谈天的笑语,傍晚则飘来用酵素油炒出的饭菜香。这里不只是一家民宿,更是一个有温度的“家”。

这座小院的主人,是80后姐妹董雪静与董雪梅。她们曾是城市里的大学生,却选择回家乡,接下父辈传下的农家院,在27年的风雨中,从最初的吃住玩,一步步蜕变为融合健康、文化、康养于一体的新时代乡村生活样本。她们用行动诠释了“家和万事兴”的古老智慧,也用真诚与信念,让无数远道而来的“家人”在这里找回了久违的宁静与归属。

初心如磐 守业兴家

董雪静出生在天津市蓟州区九山顶脚下的常州村。1998年,她的父母在村集体的带领下,开起了村里第一批农家院之一——吉祥农家院。那时的董雪静还在上小学,每天放学后帮着父母端菜、扫地,看着城里人带着好奇与疲惫走进这个山中小院。她未曾想到,多年后,自己会接过这份事业,走上一条既熟悉又全新的路。

2007年,董雪静从天津师范大学毕业,妹妹董雪梅两年后也从天津农学院毕业。两人本有机会留在城市工作,但家中无兄弟,父母年迈,姐妹俩最终决定回到家乡,接下农家院的经营。起初,她们延续着传统模式:接待游客、提供食宿、安排周边游玩。生意虽稳定,但董雪静总觉得少了点什么。“那时候,客人来了住一晚就走,像流水线一样,人与人之间没有温度。”她回忆道。

真正的转折发生在2022年的疫情后。游客锐减,收入下滑,农家院陷入困境。更让董雪静焦虑的是,她发现传统的经营模式不仅难以持续,还带来了严重的资源浪费。“一桌子菜,吃一半倒一半,看着心疼。”她开始反思:农村的意义到底是什么?农家乐的未来又在哪里?

转机出现在一次传统文化课程中。董雪静和妹妹接触到“种子智慧”与“家文化”理念,深受触动。她们意识到,农村的真正价值,不在于快速变现,而在于那份慢下来的节奏、人与人之间的真诚连接,以及对自然与生命的敬畏。于是,从2024年起,姐妹俩果断转型,将吉祥如意楼从短期旅居转向“长居康养”,主打“文化+健康+家庭”三位一体的生活方式。她们率先引入酵素技术,用食用酵素净化食用油,分解有害物质,提升营养吸收;同时用环保酵素去除农残、清洁环境。这一举动起初被视为“不务正业”,但随着住客反馈身体改善,口碑逐渐传开。

早在2020年,董雪静便在梨木台景区创办了“忆山水民宿”。而到了2024年,随着“吉祥如意楼”探索出一套可复制的运营模型,这一理念也被系统引入“忆山水”,推动其完成从传统民宿向文化康养空间的转型升级,形成双点联动、共建共享的发展格局。

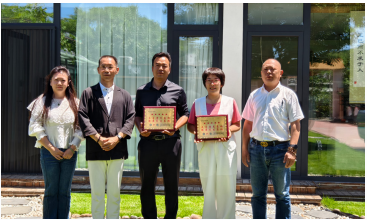

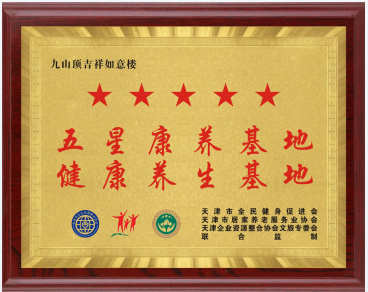

如今,吉祥如意楼已接待超过15万家庭,成为天津市首家“五星健康养生基地”,更在2025年9月获得央视专题报道,被誉为“文化康养的乡村典范”。董雪静说:“我们不是在做民宿,而是在重建一种生活。”这份坚持,不仅让姐妹俩的家庭关系从曾经的“水火不容”走向“姐妹同心”,也让无数家庭在这里重拾亲情、找回健康。

以文化人 以食养心

在吉祥如意楼,你不会听到“客人”这个词,取而代之的是“家人”。这里的每一处细节,都在诉说着一个核心理念:让旅居回归生活,让康养融入日常。董雪静和妹妹董雪梅,连同妹夫和丈夫四人,共同经营着这个“家”,他们相信,真正的康养,不只是身体的调养,更是心灵的安顿。

“民以食为天,食以安为先。”这是挂在餐厅墙上的一句话,也是小院的初心。董雪静的父亲70岁,仍在山上种植蔬菜,坚持不用农药化肥。所有食材,无论是自家种的还是外采的,都会用环保酵素浸泡去农残。更特别的是,他们使用的食用油,经过酵素“养护”两个半小时以上,将大分子油分解为更易吸收的小分子油,既安全又健康。“刚开始,我们自己吃,后来住久了的长辈反馈,肠胃好了,便秘少了,连凉拌菜都敢吃了。”董雪静笑着说。这种“健康厨房”的模式,不仅让住客受益,也带动了周边农户学习酵素种植,形成良性循环。

如果说健康是基础,文化则是灵魂。董雪静深知,现代人焦虑、抑郁的根源,往往在于关系的断裂。于是,她将“家文化”作为小院的核心支柱。住在这里的“家人”,会自发参与包饺子、扫院子、浇花等日常事务,彼此谦让、包容,像一个真正的大家庭。

每逢有老人过生日,小院会举办“寿诞仪礼”仪式,煮长寿面,行传统礼节,邀请子女一同参与,潜移默化中传承孝道。餐厅墙上写着“惜食增寿,惜物增福”,倡导光盘行动。旺季时五六十人用餐,竟无一丝浪费。“这不是规定,而是大家发自内心的珍惜。”董雪静说。此外,小院定期组织学习《弟子规》《了凡四训》等传统文化经典,开展“围炉夜话”,让住客在交流中打开心结。亲子营、红色教育、户外拓展等活动,也让孩子们在自然中学会合作与感恩。

与传统民宿不同,吉祥如意楼主打“长居康养”,接待75岁以下、身体健康的活力老人,支持住一周、一个月甚至更久。这种模式打破了“来去匆匆”的旅游节奏,让住客真正慢下来,融入乡村生活。

餐饮采用自助形式,既减少浪费,又满足个性化需求。菜单随季节变化,荤素搭配,五色五味,粗细粮结合,兼顾营养与口感。住客不是被动接受服务,而是主动参与社区建设:有人教太极,有人分享养生经验,有人组织读书会。这种“共建共享”的模式,让小院充满活力。

吉祥如意楼的成功,不仅改变了姐妹俩的命运,也影响了整个村庄。越来越多的农家院开始学习她们的模式,尝试引入健康饮食与文化元素。2025年,天津市蓟州区将“文化康养”作为乡村振兴的重要方向,常州村成为试点。

更令人欣慰的是,小院吸引了北京、河北等地的家庭前来长住,甚至有人因此决定在附近买房定居。一位来自北京的阿姨说:“在这里,我找到了‘家’的感觉,比在城里住高档小区还舒服。”这种“情感回归”,正是董雪静最看重的成就。

春风化雨 愿景如光

在吉祥如意楼,每一个住客的故事,都是一段生命的重启。

李叔叔是北京人,去年第一次来时,刚做完心脏支架手术,上二楼都喘得厉害,整日郁郁寡欢。住了两个多月后,他不仅体重减轻,血压稳定,还能跟着大家打八段锦。今年他再次入住,状态比去年更好。“这里的空气好,吃得放心,人也温暖。”他说,“我感觉自己不是在养老,而是在‘享老’。”

王阿姨和女儿一起来,母女关系曾因育儿观念不合而紧张。在小院参加了亲子营后,她们一起学习礼仪、做手工、走长征路,关系逐渐缓和。临走时,女儿红着眼眶说:“妈,谢谢你带我来这儿,我终于懂你了。”还有张爷爷,曾在城市负债累累,焦虑失眠。在小院住了三个月后,他学会了“日行三善”——眼善、语善、行为善。他开始每天写感恩日记,心态平和了许多。“以前总觉得钱不够,现在觉得福气够了。”他说。这些真实的故事,让董雪静更加坚定自己的方向。她常说:“我们不是在做民宿,而是在种善的种子。”

展望未来,董雪静的梦想清晰而坚定:将吉祥如意楼打造成全国性的“文化康养示范基地”。她计划编写一套可复制的运营手册,帮助更多乡村家庭转型;同时,她希望与专业机构合作,引入更多健康管理服务,让“文化+康养”模式更加系统化。

“我们的目标不是豪华,而是简单大气;不是赚钱,而是利他。”她说,“当每一个家庭都能在这里找到归属,当每一份善意都能被传递,我们的小院,就真正实现了‘吉祥如意’。”

她相信,乡村振兴不仅是硬件的升级,更是人心的回归。而她和妹妹,愿意做那个点灯的人,让更多人看见:在喧嚣之外,还有一种生活,叫“慢下来,好好活”。

夜幕降临,吉祥如意楼的院子里,篝火燃起,住客们围坐一圈,分享一天的感悟。山风轻拂,星光点点,仿佛时间在此刻凝固。董雪静站在一旁,看着这一幕,嘴角微微上扬。她知道,这条路还很长,但每一步,都走得踏实而坚定。因为,她守护的,不仅是一座小院,更是一种值得被铭记的生活方式。